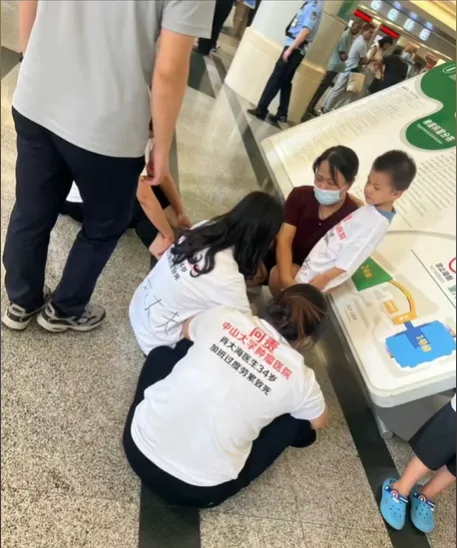

“还我丈夫!还我父亲!” 广州中山大学肿瘤防治中心门前,肖大海医生的家属身着印着诉求的衣物,举牌寻求公道的画面,让无数人揪心。这位年仅 34 岁的 90 后医生,因长期加班过度,于 8 月 16 日心梗猝死,生命永远定格在救人的征途上。更令人痛心的是,截至 9 月初,他的躯体仍停放在殡仪馆未能归乡安葬,家属多次与医院沟通协商却遭遇 “冷漠对待与责任推诿”,只能借助网络发声,渴望为逝去的亲人讨一个说法。

连续 36 小时值班、日做 8 台手术,他是同事眼中的 “拼命三郎”

肖大海来自安徽安庆宿松,研究生毕业后怀揣 “治病救人” 的理想扎根广州,入职全国顶尖的中山大学肿瘤防治中心。在同事的印象里,他是典型的 “拼命三郎”—— 连续 36 小时坚守岗位值班、一天完成 8 台手术、凌晨 3 点还在灯下撰写病历,这些高强度的工作状态,早已成为他的日常。

作为肿瘤领域的年轻医生,肖大海面对的是无数渴望生存的患者,也承载着沉甸甸的责任。为了尽快为患者制定治疗方案、推进手术进程,他常常压缩自己的休息时间,把精力全部投入到工作中。却不曾想,长期超负荷运转的身体,最终没能扛住压力,在 34 岁的黄金年纪突发心梗,留下父母、妻子和两个年幼的孩子,以及未完成的医者使命。

“他总说‘患者等不起’,却忘了自己也会累。” 一位熟悉肖大海的同事惋惜道。在医疗行业,尤其是三甲医院的核心科室,医生面临的工作强度远超外界想象 —— 门诊接诊、手术操作、病历书写、学术研究、患者随访…… 多项任务叠加,让不少年轻医者陷入 “连轴转” 的困境,健康隐患早已埋下。

协商无果、躯体滞留,家属维权之路艰难

肖大海离世后,家属第一时间与中山大学肿瘤防治中心沟通,希望能就其过劳猝死的责任认定、后续安置等问题达成共识。但据家属爆料,医院方面态度冷漠,多次推诿责任,未能给出令家属满意的回应。从 8 月 16 日到 9 月初,一个多月的时间里,肖大海的躯体一直停放在殡仪馆,无法回归故里入土为安,这让家属承受着巨大的心理痛苦。

“我们只是想要一个公道,让他能早点回家。” 家属在视频中哽咽着说。无奈之下,他们只能来到医院门前举牌抗议,并通过抖音等网络平台发布视频,希望借助舆论力量推动问题解决。截至目前,作为新中国成立最早的四所肿瘤医院之一、华南地区肿瘤防治龙头机构的中山大学肿瘤防治中心,仍未就此事作出正式回应,引发网友对 “医院是否重视医护人员健康”“如何保障医者权益” 的热议。

今年多位年轻医者离世,医护健康问题引担忧

肖大海的悲剧并非个例。梳理今年的公开报道可见,多位年轻医生因过度劳累或突发疾病离世,每一则消息都令人扼腕:

- 3 月 9 日,解放军第九二八医院 49 岁主任医师沈宏峰,突发疾病抢救无效去世;

- 4 月 7 日,浙江玉环市第二人民医院 35 岁骨科主治医师陈喆,在岗期间心跳骤停离世;同日,江西遵义绥阳县人民医院 37 岁医生吴思翼不幸去世;

- 5 月 4 日,湖南省肿瘤医院 39 岁医生刘侃突发疾病去世;

- 8 月 6 日,成都市三六三医院 50 岁儿科主任医师余波,倒在儿科诊疗一线;

- 8 月 15 日,北大医学博士、首钢医院 36 岁肿瘤医生黄丹丹,抗癌 8 个月后离世;

- 8 月 17 日,北京积水潭医院烧伤整形科专家于东宁医生突发疾病去世。

这些医者中,有深耕临床的骨干,有年轻有为的新秀,他们本该在救死扶伤的岗位上发光发热,却因健康问题早早落幕。正如网友所言:“医护人员守护着别人的生命,谁来守护他们的健康?” 长期高强度工作、睡眠不足、精神压力大,让不少医护人员处于 “亚健康” 状态,甚至面临心梗、猝死等严重风险,而相关的健康保障机制、工作强度管控措施,却未能及时跟上。

守护医者才能更好守护患者,完善保障刻不容缓

医生是守护公众健康的 “守门人”,他们的健康不仅关乎个人与家庭,更影响着医疗服务的质量与效率。肖大海等年轻医生的离世,再次敲响警钟:医疗机构不能只关注医疗服务产出,更要重视医护人员的身心健康,通过合理排班、控制加班时长、定期开展健康体检、建立心理疏导机制等方式,为医者筑起 “健康防线”;同时,相关部门也需完善医护人员权益保障制度,明确过劳工作的责任认定标准,让医者在付出的同时,能感受到应有的关怀与保护。

“但愿世间人无病,何惜架上药生尘”,这是无数医者的初心。而我们更希望,这份初心不必以牺牲医者的健康为代价。期待肖大海医生的事件能得到妥善处理,也盼更多医疗机构重视医护健康,让 “拼命救人” 的医者,不再陷入 “无暇自保” 的困境。

发表回复