在快节奏生活的当下,走进一家餐馆,几分钟内菜品便能上桌,这看似便捷的用餐体验,背后却隐藏着预制菜的 “身影”。近日,预制菜引发的恐慌浪潮席卷而来,让人们不得不重新审视这种新兴饮食模式对生活、健康以及饮食文化的深远影响。

当我们满心欢喜地走进一家装修古雅、播放着悠扬古典音乐的餐厅,点上一道招牌 “西湖醋鱼”,期待品尝到传统杭帮菜的独特风味时,却不曾想,这道菜可能早在半年前就已在工厂封装完成,历经漫长的储存与运输,最终通过简单加热便呈现在餐桌上。这种时空的错位感,让不少消费者产生了 “现代性消化不良”。随着预制菜在餐饮行业的迅速扩张,其引发的争议也日益增多。

预制菜的大规模应用,首当其冲的是对传统饮食文化的冲击。曾经,厨师精湛的刀工、对火候的精准把控以及独特的调味技巧,共同造就了一道道美味佳肴,那弥漫在厨房中的 “锅气”,是饮食文化鲜活的体现。如今,在资本 “去厨师化” 的推动下,标准化的流水生产线取代了传统后厨,精确到 0.1 克的调味包取代了厨师的独家秘方,工业化的生产模式让食物的风味变得单一。从繁华都市的购物中心到小镇的街边餐馆,酸菜鱼、毛血旺、小炒黄牛肉等易于工业化生产的菜品随处可见,而需要现杀现做、考验厨师功底的清蒸鱼、火候菜却逐渐消失在菜单上。长此以往,年轻厨师不再钻研刀工与火候,餐饮文化的传承与创新也将面临巨大挑战,整个城市的味觉体验也变得愈发单调。

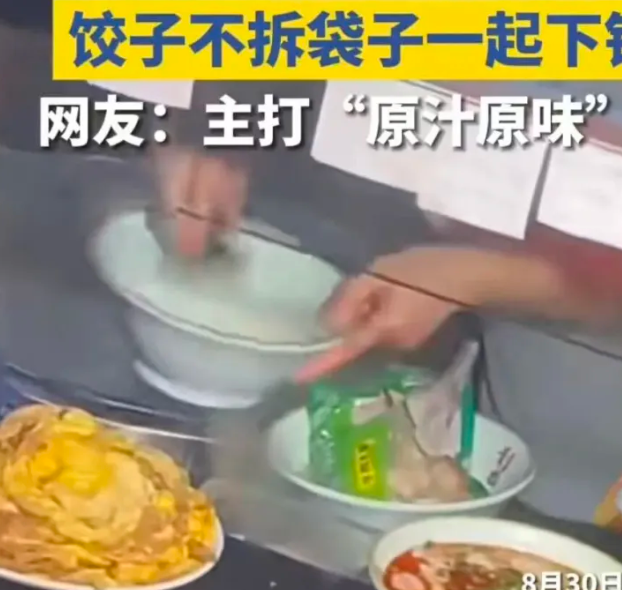

更令人担忧的是,预制菜的食品安全问题频发。在一些餐厅后厨,记者暗访发现,曾经热火朝天的炒锅颠动声、油爆声被微波炉的 “叮” 声与真空袋拆封声取代。一些商家为追求利益最大化,使用劣质食材、过量添加剂制作预制菜,甚至违规添加 “锅气香精” 来混淆视听,以假乱真。据央视 “3・15 晚会” 报道,预制菜包装材料中的双酚类化合物可能在高温复热时迁移至食品中;欧盟已出台草案禁止在食品接触材料中使用双酚 A;中国国家食品安全风险评估中心也对邻苯二甲酸酯类物质和双酚 A 的使用进行了严格限制。然而,在利益驱使下,仍有不少山寨预制菜厂商无视这些规定,给消费者的健康带来潜在威胁。

预制菜的 “野蛮生长”,还剥夺了消费者的知情权与选择权。多数消费者在点餐时,往往难以知晓自己所点的菜品是否为预制菜,更无法判断其食材来源、加工过程、添加剂使用情况等关键信息。一项调查显示,74% 的受访消费者不知道自己点餐吃的可能是预制菜,87% 的受访者不愿意在外卖和餐厅里吃到预制菜,高达 93% 的受访者认为商家应在点餐前告知使用了预制菜。但在实际消费中,消费者常常在不知情的情况下,花着现炒菜的钱,吃着微波炉加热的预制菜包,这种信息不对称严重侵犯了消费者权益。

面对预制菜引发的恐慌,我们需要理性看待。预制菜本身并非洪水猛兽,在快节奏生活中,它确实能满足部分消费者对便捷饮食的需求,也为餐饮行业降本增效提供了新途径。但行业的健康发展离不开规范与监管。一方面,相关部门应加快完善预制菜生产、加工、销售等全链条的标准规范,加强对食材来源、添加剂使用、包装材料安全等方面的监管力度,严厉打击违规生产行为;另一方面,商家应尊重消费者的知情权与选择权,在显著位置明确告知消费者菜品是否为预制菜,以及相关关键信息,让消费者吃得明白、放心。消费者自身也需提高食品安全意识,选择正规渠道购买预制菜,并仔细查看产品信息。只有各方共同努力,才能让预制菜在便捷与健康、传统与创新之间找到平衡,真正成为满足大众需求的优质饮食选择 。

发表回复